Lettre 1

En été 1819, Alexis sollicite les bons offices de son oncle Isaac de Rivaz (époux de Louise du Fay, sœur de Patience maman d’Alexis), député à la Diète fédérale (en session à Lucerne, canton directeur). Il se réfère à une lettre de Géo-F. Favre (qui avait été en relation avec son oncle à propos du frère aîné de François-Emmanuel, Eugène Joris, décédé en 1809 en Louisiane). Lors d’un séjour aux bains de Loèche, Favre ayant appris du Dr Emmanuel Gay (intendant des bains, cousin du père d’Alexis) que le jeune Joris envisageait d’aller étudier la médecine à Vienne, aussi recommande-t-il à de Rivaz de s’adresser à Antoine Fornachon, banquier à Neuchâtel, afin d’ouvrir un crédit chez ses correspondants à Vienne.

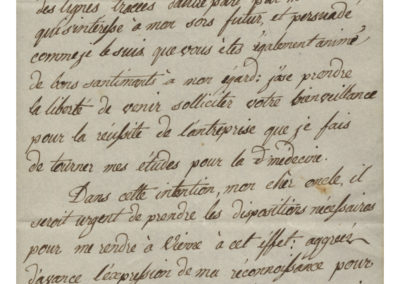

« Bains de Loèche, 26 août 1819.

Mon cher oncle,

En vous confirmant le contenu des lignes tracées d’autre part par M. Favre, qui s’intéresse à mon sort futur, et persuadé comme je le suis que vous êtes également animé de bons sentiments à mon égard, j’ose prendre la liberté de venir solliciter votre bienveillance pour la réussite de l’entreprise que je fais de tourner mes études pour la médecine. ·

Dans cette intention, mon cher oncle, il serait urgent de prendre les dispositions nécessaires pour me rendre à Vienne à cet effet.

Agréez d’avance l’expression de ma reconnaissance pour ce que vous voudrez bien faire pour moi. »

AEV Rz, 56/1/59

Lettre 2

À la veille de l’été 1820, le Valais vit depuis un lustre sous le régime de la Constitution du 12 mai 1815. Alexis Joris, âgé de 20 ans, est pensionnaire au collège de Saint-Maurice – bourgade de 2’100 âmes – où il termine l’année de rhétorique qu’il avait commencée l’année précédente au collège de Sion. Dans une correspondance avec sa mère Patience à Monthey, il évoque quelques soucis de sa garde-robe et sollicite son accord pour se faire confectionner des chaussures. Alexis témoigne sa reconnaissance à sa mère pour son sacrifice financier afin de subvenir aux frais de sa pension et de son avenir. Amer, il constate que le Valais, en dehors de la prêtrise, offre peu de possibilités à un jeune homme ambitieux. Enfin, il se plaint de la qualité de la nourriture servie aux pensionnaires et porte un jugement sévère sur les compétences du personnel de l’Abbaye.

« Saint-Maurice, le 13 juin 1820.

Ma chère maman,

J’aurais bien plus de plaisir à vous exposer de vive voix mes besoins, mais vous n’ignorez pas combien je suis gêné. J’espérais pouvoir vous aller trouver cette semaine [dans sa famille, à Monthey] en me promenant avec les autres, mais le temps nous en empêche. J’espérais recevoir mes pantalons pour dimanche, mais il paraît qu’en cela le tailleur de Monthey n’est pas différent des autres. Pour ce qui est des pantalons, je puis encore m’en passer, parce qu’ils me cachent encore bien ceux que j’ai ; mais mes souliers m’ont fait un affront qui ne peut s’effacer que difficilement, car il s’est fait un trou au-dessous qui est devenu si grand que l’eau y peut entrer à grosses gouttes. Pourquoi le Créateur n’a-t-il donc pas fait toutes choses éternelles ? mes souliers ne seraient pas encore gâtés. Mais il faut nous en consoler, ma chère maman, les maisons, les routes, les montagnes, même l’univers entier, dépérissent. Ce n’est pas que je n’aie pas eu soin de mes souliers, car rien ne se garde avec plus de soin que l’argent et cependant rien ne disparaît plus vite.

Vous voyez donc, ma chère maman, que j’ai besoin de souliers et un pressant besoin. Vous n’ignorez pas non plus mon goût pour fignoler ; eh bien, ce goût m’excite à vous demander la permission de me faire faire des brodequins, à Monthey, chez Joseph [Maurice-Joseph Trelanche] Il m’en a déjà fait une fois qui m’ont duré très longtemps. Mais il faut aussi que je vous avoue une fredaine que je vous ai faite la dernière fois que j’ai été à Monthey. Je commence par vous en demander pardon. C’est qu’au moment où je partais, je vous ai accroché douze batz et demi sur le bord d’une fenêtre où vous travaillez. Comme il ne me serait resté que six batz après avoir payé le tailleur, il me semblait que ce n’était pas assez, surtout que je ne savais point quand je pourrais vous en demander encore. Vous me le pardonnerez, maman, surtout que je vous les aurais demandés si M. [Nicolas (Jacques-)] Roten n’eût été là. Je sais que je vous coûte bien, mais j’espère savoir vous en être reconnaissant une fois.

Envoyez-moi, je vous en prie, mes pantalons noirs par le premier courrier, s’ils sont faits. Si mes sœurs [Marguerite et Virginie] m’écrivent, je vous prie aussi d’y mettre l’adresse vous-même, parce que le préfet [l’abbé Jean-Baptiste Amstaad] ne connaissant pas leur écriture, il les ouvrirait. Rappelez aussi [à] Virginie de ne pas oublier ma commission.

Présentez, s’il vous plaît, mes compliments à mes tantes et mes sœurs, et agréez vous-même les sentiments avec lesquels je suis votre dévoué fils. »

AEV, Fonds Joris, P 90/3

Lettre 3

« Saint-Maurice, 3 juillet 1820.

Ma chère mère,

Je connais trop depuis longtemps la bonté de votre cœur pour avoir osé douter un instant du pardon que vous venez de m’accorder. Cependant, je ne puis m’empêcher de vous en témoigner la vive reconnaissance que je sens vous devoir. Je suis heureux si vous voulez bien m’accorder toute votre affection comme je le désire. Vous me promettez un habit neuf en gage de ce que vous me promettez, mais combien il me serait plus doux de vous voir accorder quelque chose à mes sœurs, qu’elles désirent avec tant d’ardeur. Je ne sens que trop combien nos rentes sont petites et quel doit être votre embarras de trouver de quoi payer ma pension. Mais vous savez combien il en coûte pour l’établissement d’un jeune homme dans notre canton, qui n’offre aucune ressource que l’état de prêtrise], dont je commence, à ce que je crois, à connaître les maximes. Vivant toujours parmi eux j’en connais bientôt tous les artifices, quoique (à Dieu ne plaise !) je ne les juge pas tous d’après quelques-uns de ceux à qui j’ai affaire. Car je dois vous avouer que je n’en vois que trois à l’Abbaye d’un peu respectables, entre lesquels M. Amstaad [préfet du collège] est du nombre. Mais j’aurai la satisfaction de vous en parler dans quarante-cinq jours [à la fin de l’année scolaire, le 16 août 1820].

Dans trois semaines, ma chère maman, il faudra payer la pension, parce qu’on est obligé de payer avant de partir, messieurs les abbatiaux ne sont pas faits pour attendre. Je ne pourrais cependant pas attendre jusqu’alors pour avoir de l’argent, ma chère maman, parce que j’ai commandé des souliers à Trelanche qui les fait très bons mais qui veut être bien payé. Ils seront finis cette semaine et coûteront comme vous le savez soixante batz.

J’ai appris avec peine que vous étiez passée ici sans que j’eusse le plaisir de vous voir ; cependant je suis bien aise que vous ne soyez plus si près de moi, en voici la raison. C’est que je ne pouvais plus espérer de vous aller voir à Monthey, et, vous sachant près, j’en avais tous les jours envie, ce qui augmentait mon ennui, qui est déjà trop grand.

A propos, je dois vous dire que vous avez étrangement fâché M. [Pierre-Didier] Chervaz en ne lui demandant pas des nouvelles sur ma conduite le jour que vous avez eu l’honneur de le voir à Monthey. Sa Grandeur en a été offensée. Je souffre martyre sous sa discipline, mais par un grand bonheur que le jour de ma délivrance approche. De la salade avec des « cafas » [nom vulgaire de la blatte], du bouilli avec des vers et du lard rance commencent aussi bientôt à m’ennuyer. Remarquez bien que je ne me plains pas du collège, bien loin de là, mais du pensionnat et de M. Chervaz. J’ai beaucoup à me louer de mon professeur [de Rhétorique, le chanoine François de Rivaz] que j’estime et de M. le préfet [Amstaad], mais pour les autres, je vous avoue que, pour ne leur rendre pas plus de respect qu’ils n’en méritent, je ne sais trop de quelles expressions il faudrait se servir. Pardonnez, ma chère maman, à mes trop justes plaintes, peut-être vous paraissent-elles trop exagérées, mais je vous en convaincrai la première fois que j’aurai le plaisir de vous voir, que j’attends avec impatience.

Agréez en attendant les sentiments avec lesquels je suis votre tout dévoué fils. »

AEV, Fonds Joris, P 90/4

Petite précision : Ces documents sont issus des Archives de l’Etat du Valais, fonds Joris P 90/3 et P 90/4.

robert giroud